-

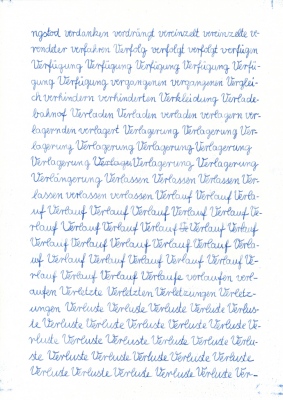

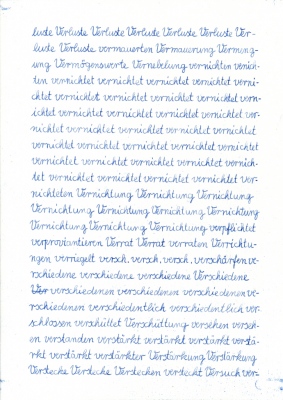

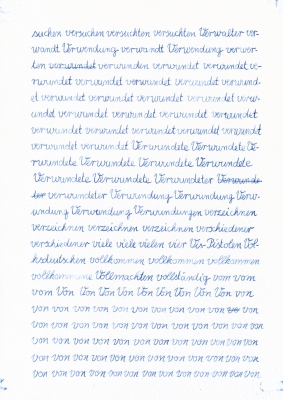

Es gibt keinen Stroop-Bericht mehr! Serie von 82 Blättern, Kohle auf Papier, je 29,7 x 21 cm, 2018

Maren Lübbke-Tidow

Arbeiten, bis ein Rauschen entsteht

In einem Gespräch über ihre künstlerische Praxis in diesem Sommer sagte Tatiana Lecomte (* 1971) in die Runde, dass ihre Arbeit von Anfang an eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gewesen sei. Ich stellte das in Frage, grub in meinem Gedächtnis nach den ›anderen Arbeiten‹, um gemeinsam mit ihr zu dem Schluss zu kommen, dass es diese ›anderen Arbeiten‹ zweifellos gibt – aber inwiefern sind sie relevant für das Thema, das die Künstlerin seit zwanzig Jahren kontinuierlich umkreist? Gerade mit Blick auf das Werk, das Lecomte im Rahmen des Projektstipendiums im letzten Jahr erarbeitet hat und das erneut klar im Kontext einer Auseinandersetzung mit dem Faschismus und seiner medialen Repräsentation angesiedelt ist (»Es gibt keinen Stroop-Bericht mehr!«, 2017–2018), ist es vielleicht müßig, diese Frage bearbeiten zu wollen. Aber ich schreibe sie hier auf, weil sie einen Ausgangspunkt für eine andere – persönliche – Frage markiert: So selbstverständlich und (gerade heute wieder) notwendig es sicher ist, sich mit den Mitteln der Kunst mit der unabschließbaren Geschichte der Verbrechen der Nationalsozialisten auseinanderzu setzen, und so klar die Argumente dafür gerade angesichts gegenwärtiger rechts populistischer und rechtsnationaler Tendenzen auf der Hand liegen, so fragte ich mich – speziell in Anbetracht der Art und Weise, wie sich die Künstlerin ihrem Gegenstand immer wieder neu nähert –, was genau (nach den ›anderen Arbeiten‹) der Auslöser für die Künstlerin gewesen sein mag, das genau zu tun, was sie tut. Denn Tatiana Lecomte hat zwar mit ihrem Werk einen konzeptuellen Zugang zu ihrem (Lebens?-)Thema gefunden, mit dem sie verheerende Momente des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges oftmals unter Verwendung von aufgefundenem fotografischen Material immer wieder strukturiert »durcharbeitet«. Diese Durcharbeitungen aber sind (fast) immer mit Formen eines »Sich- Aussetzens« verbunden. Immer wieder initiiert die Künstlerin Prozesse, die sie über Monate und in manueller Detailarbeit an ihrem Thema »festhalten«. Mit ihnen wird trotz ihres konzeptuell spröden Zugriffs auf ihr Material deutlich, dass ihre Projekte nicht ›nur‹ ihrer politischen Haltung und einem Willen zu einer weitergehenden Auseinandersetzung geschuldet sind. Es muss darüber hinaus einen Moment der zutiefst persönlichen Berührung gegeben haben, der so stark ist, dass sie genau das tut, was sie tut – und wie sie es tut.

Dieser »Moment der Berührung« als Impulsgeber für ein (ganzes) Werk ist eine These, die sich nicht wirklich (etwa durch einen biografischen Hinweis) nachweisen lässt. Aber braucht es diesen Nachweis überhaupt, um Tatiana Lecomtes spezifische Arbeitsweisen zu begründen? Susan Sontag kommt einem hier in den Sinn und ihre vielzitierte erste Begegnung mit einer fotografischen Bestandsauf nahme unvorstellbaren Schreckens, die sie als eine »Art Offenbarung«, als »eine negative Epiphanie« beschreibt: »Für mich waren dies die Aufnahmen aus Bergen-Belsen und Dachau, die ich im Juli 1945 zufällig in einer Buchhandlung in Santa Monica entdeckte. Nichts, was ich jemals gesehen habe – ob auf Fotos oder in der Realität –, hat mich so jäh, so tief und unmittelbar getroffen. Und seither erschien es mir ganz selbstverständlich, mein Leben in zwei Abschnitte einzuteilen: in die Zeit, bevor ich diese Fotos sah (ich war damals zwölf Jahre alt) und die Zeit danach – obwohl noch mehrere Jahre verstreichen mussten, bis ich voll und ganz begriff, was diese Bilder darstellten. […] Als ich diese Fotos betrachtete, zerbrach etwas in mir. Eine Grenze war erreicht, und nicht nur die Grenze des Entsetzens; ich fühlte mich unwiderruflich betroffen, verwundet; aber etwas in mir begann sich zusammenzuballen; etwas starb; etwas weint noch immer.« 1

Es geht mir hier nicht darum, das Werk von Tatiana Lecomte auf der Folie von Susan Sontags Essays zu lesen. Aber vielleicht ist es genau dieser Moment der Berührung oder, wie Sontag es nennt, der »Betroffenheit« angesichts einer spezifischen (Seh-)Erfahrung – ein Moment, in dem sich »etwas zusammenzuballen beginnt « –, der sowohl bei Susan Sontag als Kritikerin wie auch bei Tatiana Lecomte als Künstlerin eine tiefgreifende Skepsis gegenüber dem allgegenwärtigen Medium Fotografie ausgelöst hat. Zugleich hat er möglicherweise bei beiden dazu geführt, sich diesem Medium unermüdlich zu widmen und seine ›Fehlstellen‹ durchzuarbeiten – um zu einer Form der Angemessenheit der Sichtbarmachung des Unvorstellbaren zu kommen.

Die Arbeit »Es gibt keinen Stroop-Bericht mehr« lässt viele Anknüpfungspunkte an vorhergehende Arbeiten von Tatiana Lecomte zu. »Auflösung« (2010) zum Beispiel basiert auf einem gefundenen Bild. Es zeigt das durch deutsche Truppen in Brand gesetzte Warschauer Ghetto zur Zeit des Aufstands im April 1943. Es ist womöglich die einzige existierende Farbfotografie, aufgenommen von Karol Grabski, der sich zu dieser Zeit in Warschau versteckt hielt. Lecomte arbeitete mit einer Reproduktion der Aufnahme, die sie einem Druckerzeugnis entnommen haben muss, worauf die Rasterpunkte hinweisen. Sie zeigen an, dass das Bild bereits einer »Verwertung« unterzogen, dass mit ihm gearbeitet wurde – um eine Geschichte zu erzählen. Doch welche Geschichte soll das sein? Kann mit diesem Bild überhaupt eine Geschichte erzählt werden?

Ist dieses von Rauch umwölkte Bild, auf dem im Grunde nichts zu sehen ist, überhaupt dokumentarisch, wie die Autorin und Künstlerin Hito Steyerl fragen würde? Mit Bildern wie diesen hat sie ihre These von der »dokumentarischen Unschärferelation « begründet, mit der »die Unterscheidung zwischen der Welt und dem Bild, dem Ereignis und seinem Abbild, zwischen Beobachter und Beobachtetem zunehmend verwischt«, – und damit Bilder wie diese in den Bereich der Vorstellung über die jeweiligen Geschehnisse gehoben. 2 Was also kann über das fotografische Bild und das, was es zeigt, gesagt oder gewusst werden? Erfährt es nicht ausschließlich über den Kontext seiner Betrachtung Relevanz, und wenn ja, welche Kontexte könnten das dann hier sein? Denkt man diese Frage zu Ende, möchte man sich die möglichen Antworten – von der unbegreiflich bleibenden Zahl von weit über 50 000 Toten, die der Niederschlagung der Ghettos im Zuge der sog. »Endlösung der Judenfrage« zum Opfer fielen, bis hin zu einer Kontextualisierung des Bildes als Trophäe für den »Erfolg« der Nazis – gar nicht vorstellen.

Und tatsächlich entspricht es dem Projekt der Künstlerin, in Auseinandersetzung mit (gefundenen dokumentarischen) Fotografien die »Angemessenheit von Sichtbarmachung zu bezweifeln« 3 . In »Auflösung« hat Tatiana Lecomte die fotografische Reproduktion des brennenden Warschauer Ghettos in Ausschnitten erneut abfotografiert, in acht Teilen monumental vergrößert und die segmentierten Teile des Bildes wieder zusammengesetzt – ohne ein kohärentes Gesamtgefüge des Originalbildes zuzulassen. Der Titel der Arbeit – »Auflösung« – lässt sich nicht nur auf die Zerlegung des Bildes und seine Auflösung in Rasterpunkte beziehen, sondern findet außerdem im fotografischen Quellenmaterial ein grausames inhaltliches Korrelat. »Lecomtes Arbeit«, schreibt Manuela Ammer dazu, »kann einerseits als der Ver- such verstanden werden, das Archivbild durch die Präsentation als monumentales Stückwerk seiner vergleichsweisen Verharmlosung zu berauben. Andererseits geht es darum, die Rauchwolke, die das Geschehen buchstäblich verhüllt, zu durchdringen, die Sichtbarkeit des Dargestellten zu steigern und so das vielleicht entscheidende Detail freizulegen. Diese Anstrengung ist freilich zum Scheitern verurteilt. Anstatt bislang Ungesehenes zu enthüllen, entzieht uns die extreme Vergrößerung das Dargestellte, löst es sich in seine Bestandteile auf, und lässt das Bild lückenhaft und substanzlos erscheinen. Die Grenze, ab der ›der optische Mehrwert der Sichtbarmachung‹ in ein ›Rauschen‹ umschlägt, wurde überschritten.« 4

Dieses »Umschlagen des optischen Mehrwerts in ein Rauschen«, dass wiederum Peter Geimer (auf den Ammer sich in ihrem Zitat bezieht) in dem Moment gegeben sieht, in dem das fotografische Bild Spuren seiner eigenen Medialität offenlegt, 5 lässt sich auch auf Tatiana Lecomtes neue Arbeit »Es gibt keinen Stroop-Bericht mehr« beziehen – obwohl diese Arbeit in ihrem Kern gar nicht fotografisch ist.

Am 16. Mai 1943 meldete Jürgen Stroop, deutscher SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei, nach Krakau: »Das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschau besteht nicht mehr […] die Gesamtzahl der erfassten und nachweislich vernichteten Juden beträgt insgesamt 56 065.« Als Nachweis der Niederschlagung des Aufstandes und der Liquidierung des Ghettos fertigte Stroop einen Bericht an. Das heute unter dem Namen »Stroop-Bericht« bekannte Dokument trägt den Titel »Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr« und enthält Listen mit Namen von gefallenen SS-Männern, während der Niederschlagung ausgegebene Befehle und Aufzeichnungen sowie eine Fotosammlung, die Stroop zur Dokumentation des militärischen Sieges der Deutschen anfertigen ließ. Diese Fotos wurden durch Bildunterschriften in das Gesamtnarrativ des Albums eingepasst, das als zynische Trophäe und Beleg für die Auslöschung des Warschauer Ghettos durch die Nationalsozialisten gelesen werden muss. Eine Faksimile-Ausgabe des »Stroop-Berichts« war Grundlage für Tatiana Lecomtes neue Arbeit, in der sie ihn sukzessive auseinandernimmt. Was genau ihr Ziel dabei ist, stellt sie bereits durch den Titel klar: In Referenz auf den erbarmungslosen Titel, den Stroop seinem Bericht gab, nimmt sie sich ihrerseits vor, genau diesen »aufzulösen«.

In unzähligen Listen hat Lecomte alle Wörter und Zeichen, die in diesem Bericht vorkommen, notiert, abgezählt und alphabetisch gereiht, und damit eine Vorlage für ihre Abschrift gefunden, die sie auf Durchschlagpapier überträgt. »Abschrift« ist hier bewusst gewählt, weil auch Stroop auf jedem Blatt seines Berichtes das Wort »Abschrift« hinzufügte, die in drei Ausgaben an höhere Dienststellen geschickt wurde. Einer Strafarbeit gleich, der sie sich über Monate hinweg »ausgesetzt« hat, schreibt Lecomte in deutscher Normalschrift, die 1941 eingeführt wurde und bis heute in den Schule gelehrt wird – die aber nicht die Schrift ist, die Lecomte als Französin gelernt hat –, die exakte Anzahl der Wörter, die in diesem Bericht zu finden sind, auf: »Aktion«, »Banditen«, »Bunker«, »Deutsche«, »Erschießungen«, »Krakau«, »Verlagerung«, »Vernichtung«, »Weiber« usw. Ans Ende der Abschrift setzt sie alle Interpunktionen wie Kommata, Punkte etc., so dass nicht ein einziges Wort oder Zeichen des Originalberichtes ausgelassen ist. Dabei unterlaufen ihr zuweilen Fehler, nicht nur, weil das Aufschreiben ungebrochene Konzentration verlangt, sondern auch, weil dieses Projekt zugleich mit dem Umlernen ihrer eigenen Handschrift verbunden ist, mit dem sie sich zu einer Form der »Neutralität« zwingt. Unterläuft ihr ein solcher Fehler, setzt sie neu an, ohne ihn auszuradieren. Mit ihrer Methode gelingt Lecomte zweierlei: Durch das Zerfallen des Originalberichts in all dessen einzelne Wörter und deren jeweilige Anzahl demontiert sie ihn bis hin zu seiner »Auflösung« – denn sein Inhalt ist (unmittelbar) nicht mehr exakt rekonstruierbar. Durch das Auflisten, durch die Wiederholung und durch das Stehenlassen von Fehlern legt sie zugleich die (unvorstellbare) Grausamkeit dieses Berichtes offen. Sie muss dazu weder auf die darin aufgefundenen Fotografien zeigen und sie reproduzieren noch die ausgegebenen Befehle oder Aufzeichnungen über Festnahmen, Deportationen oder Liquidierungen erneut vortragen. Den Beweis für die Wahrhaftigkeit der sog. »Ghettoaktion« von 1943 erbringt die Künstlerin allein durch das monotone Aufschreiben von Begriffen, mit denen Bezüge zu den Taten und Tötungen nicht nur deutlich anklingen, sondern die gleichzeitig von einer erbarmungslosen und verächtlichen Sprache zeugen. Mit dieser Form des »Durcharbeitens « stellt Lecomte gewissermaßen eine ›andere‹ Vermittlungsebene für die Bewusstwerdung historischer Tatsachen her – eine Ebene, die einerseits nicht mehr auf das Quellenmaterial und seine Reproduktionslogik angewiesen ist, ohne andererseits ihre Existenz und Diktion zu negieren.

Den Textblättern aus »Es gibt keinen Stroop-Bericht mehr« stellt die Künstlerin eine weitere Arbeit zur Seite: 2018 hat sie sich in die für sie neue Technik der Aquarellmalerei eingearbeitet, mit dem Ziel, es durch permanente Wiederholung in diesem »weiteren Auflösungsmedium« (Lecomte) zu einer Art »Meisterschaft« zu bringen. Die Ausstellung zeigt den Prozess des Übens und Durcharbeitens in dieser ihr bislang fremden Technik. Ihr Motiv ist wiederum das Warschauer Ghetto. Sie durchkreuzt damit klar unsere Vorstellungen von der Motivwelt der Aquarellmalerei, zwingt uns, genauer und immer wieder hinzusehen, um den historischen Ort zu identifizieren – und sei es nur als Schleier der Erinnerung. Angesichts ihrer konzeptuellen Methodik, die die Künstlerin auch hier konsequent anwendet – einerseits, um dem Gegenstand ihrer Untersuchung eine Logik aufzuzwingen, andererseits, um wiederum die Logik oder Norm der medialen Repräsentation hinter sich zu lassen –, könnte man an dieser Stelle auch auf John Cage und seine Implementierung von Geräuschen in das Feld der musikalischen Organisation verweisen. Denn was Tatiana Lecomte in ihrer Arbeit generell tut, ist, durch Formen einer methodisch nur minimalen, aber jeweils umfassenden Neu-Organisation und durch die spezifische Medialität ihrer Arbeiten eine Art »visuelles Rauschen« hervorzubringen, ein Rauschen, mit dem Erinnerungsspuren genauso offen daliegen wie ungreifbar bleiben (müssen).

1 Susan Sontag: »Über Fotografie«, Frankfurt am Main 2008, S. 25.

2 Vgl. Hito Steyerl: »Die dokumentarische Unschärferelation«. In: dies., Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld, Wien 2008, hier bes. S. 8.

3 Reinhard Braun: »Tatiana Lecomte. Der Ort des Denkens im Visuellen«. In: Tatiana Lecomte, Dissolution. Mit Texten von Reinhard Braun und Manuela Ammer, Graz 2011, o. S.

4 Manuela Ammer: »Entzugs-Erscheinungen. Zu den fotografischen Investigationen Tatiana Lecomtes«. In: ebd., o. S.

5 Vgl. Peter Geimer: »Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen«, Hamburg 2010.