-

Auszug aus dem Buch

________________________________________________

31.05.10

S.g. Frau Lecomte!

Danke für Ihre Postkarte. Sie hat mich wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Ich habe bereits vom Internierungslager beim Viehofner See gehört und interessiere mich sehr dafür.

Danke für Ihre Aktion.

Die Postkarte ist mir zu makaber. Mir läufts kalt auf. Sie spielen mit meinen Gefühlen. Das finde ich übergriffig.

mfg

R. O.

________________________________________________

04.06.10

Sagen Sie, haben Sie nichts Besseres zu tun????

Ich hoffe nur, dass wir diesen Blödsinn nicht mit unseren Steuergeldern bezahlen müssen!!!

Eine richtig arbeitende Person

________________________________________________

18.06.10

Hallo!

Ich arbeite bei der Post und da habe ich heute erstmals mehrere Ihrer Karten zu Gesicht bekommen. Im ersten Augenblick war ich derart schockiert, dass mir eine Gänsehaut über den Körper lief. Außerdem war ich der Meinung, dass es sich hier um einen Irren handelt. Da ich dann später auch noch länger darüber nachdachte, war ich davon überzeugt, dass, auch wenn es nur einen Menschen derart wachrüttelt, Sie eine wertvolle Arbeit geleistet haben.

In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche Ihnen für die Zukunft noch viele so tolle Projekte.

Mit freundlichen Grüßen

Familie W.________________________________________________

09.04.12

Liebe Künstlerin!

Vor zwei Wochen habe ich Ihre Karte erhalten. Das Wenigste, das ich auf dieser Website fand, habe ich gewusst. Meine Sicht des Viehofner Sees, auf dem wir im Sommer Tretboot fahren und an dessen Strand wir in der Sonne liegen hat sich für immer verändert. Ein gelungenes Projekt. Danke!

A. T.

________________________________________________

04.05.12

bitte können sie endlich aufhören mit ihren verblödeten karten, jeder schreckt sich jeder hat angst. der krieg ist vorbei und sie sind ohnedies zu jung dazu, um zu berichten.

h.

________________________________________________

Mechtild Widrich

„Haben Sie nichts Besseres zu Tun?“

Über die Arbeit in Tatiana Lecomtes Mahnmal Viehofen.

Sagen Sie, haben Sie nichts Besseres zu tun???? Ich hoffe nur, dass wir diesen Blödsinn nicht mit unseren Steuergeldern bezahlen müssen!!!

Eine richtig arbeitende Person

Email an die Künstlerin als Reaktion auf das Projekt „Mahnmal Viehofen“, 4. Juni 2010

Der Erfolg der fotografischen Postkarte nach dem zweiten Weltkrieg steht in Westeuropa für die Demokratisierung des Reisens ebenso wie für eine sich rasch bessernde Wirtschaft, die einer breiter werdenden Mittelschicht das Privileg einer jährlichen Auszeit einbrachte. Das Schreiben aus dem Urlaub ist Freizeitvergnügen und zugleich Konstruktion und Bestätigung des gelungenen gegenwärtigen Aufenthaltes, gedacht für die Erinnerung in der Zukunft. Die Vollglanzpostkarte steht also für die Unterbrechung der alltäglichen Routine und die verdiente Erholung vom Arbeitsalltag.[1] Naturlandschaften und Kunstdenkmäler, also Bildung und Entspannung sind die Ziele solcher Reisen, Ziele, die auch in Beschreibungen an die Daheimgebliebenen meist eine Rolle spielen: Wetter und Essen so und so, dieses und jenes Museum besucht.

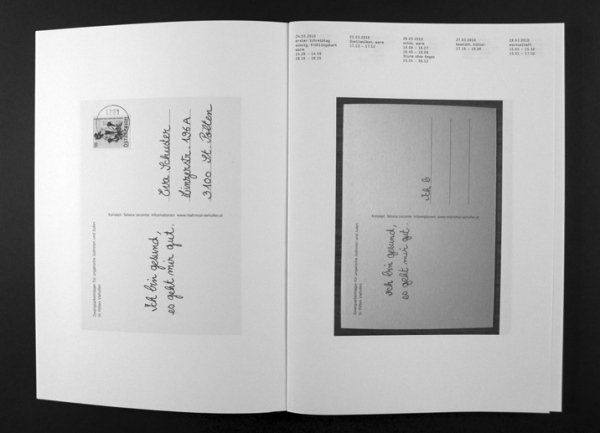

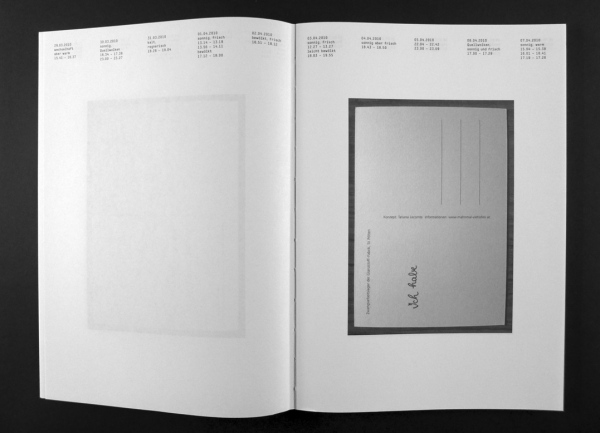

Lecomtes Karten tragen auf den ersten Blick idyllische, zumindest harmlos anmutende Fotografien von Seelandschaften, schneebedeckten Feldern, am Ufer befestigten Booten, aufgenommen an Orten nationalsozialistischer Gewalt um St. Pölten. Per Hand mit blauer Tinte in unschuldsvoller Schulschrift mit dem Satz „Ich bin gesund, es geht mir gut“ aber keiner Unterschrift versehen, wurden zwanzig Tausend Stück über den Zeitraum von zwei Jahren an per Zufall ausgewählte EmpfängerInnen aus der Gegend verschickt. Mittels einer auf die beiden Zwangsarbeitslager Viehofen (eines für Jüdinnen und Juden, eines für Kriegsgefangene) beziehungsweise auf das Massengrab am St. Pöltener Friedhof hinweisenden Bildlegende, sowie Titel und dazugehöriger Webadresse des Projekts wurde klar, dass das, was man in der Hand hielt, Teil eines kommemorativen Projektes war, ohne aber detaillierte Informationen zu liefern. Der Satz, der auf der Karte einen menschlichen Absender bezeugt, ist eine Standardformel. Die Phrase, die laut Überlebenden von Mauthausen und anderen Lagern das Passieren der Zensur ermöglichte, findet sich bereits fast identisch auf Feldpostkarten des Ersten Weltkrieges: bereits damals musste der Schriftverkehr eine Kontrolle passieren, die auf euphemistische Beschreibungen der Ereignisse wert legte und die tatsächlichen Begebenheiten darunter verbarg.[2]

Im Gegensatz zum Urlaubsideal des Mediums fällt der enorme Aufwand im Produktionsprozess von Lecomtes Postkarten auf, und auch die relative Unsichtbarkeit der zeitintensiven und eintönigen Tätigkeit. Für die Rezipienten, die jeweils nur eine Karte erhalten, ist die Arbeit dahinter kaum evident, oder aber keiner ‚anständigen’ Produktivität zuzuordnen, wie die Einschätzung der ‚richtig arbeitenden Person’ zeigt. Lecomte setzt intensiv und bewusst auch die Arbeitsleistung des staatlichen Systems Post für ihre Produktion ein. Wobei böswillige Unterstellungen auf die Verschwendung von Steuergeldern, ziemlich präzise eine historische Dimension der postalischen Kommunikation im Krieg treffen, wenn auch wiederum diejenige der hochgelobten Soldaten: Feldpostkarten als eine Art privat angefertigte (wenn auch vor einer Schlacht vom Offizier verordnete) Propaganda hatten in Kriegszeiten Priorität und wurden gratis befördert. Es mag uns daher nicht überraschen, dass eine Postbeamtin die persönliche und systemische Trageweite des Projekts scharfsinnig begriffen hat. Sie schreibt an die Künstlerin:

„Ich arbeite bei der Post und da habe ich heute erstmals mehrere Ihrer Karten zu Gesicht bekommen. Im ersten Augenblick war ich derart schockiert, dass mir eine Gänsehaut über den Körper lief. Außerdem war ich der Meinung, dass es sich hier um einen Irren handelt. Da ich dann später auch noch länger darüber nachdachte, war ich davon überzeugt, dass, auch wenn es nur einen Menschen derart wachrüttelt, Sie eine wertvolle Arbeit geleistet haben.“ [3]

Dieser Lesebrief skizziert nicht nur die Rezeption einer Postkarte, sondern auch die Schwierigkeit der Empfänger, das Unternehmen in seiner gesamten Dimension wahrzunehmen. Hier gibt es Parallelen zu der Unmöglichkeit, das Ausmaß sowie die scheinbar neutrale Systematisierung und Organisation der Arbeits- und Vernichtungslager des Nationalsozialismus intellektuell oder auch emotional ganz zu fassen. Die Schwierigkeit überschneidet sich aber auch mit derjenigen, die Theoretiker der Arbeit seit dem 19. Jahrhundert konstatiert haben, Arbeit politisch und ästhetisch darzustellen. In dieser Verknüpfung wird die Tragweite und Subtilität des Projektes von Lecomte spürbar. Ob das Problem der Konkretisierung der abstrakten Dimension Arbeit von der Natur der Arbeit als Prozess abgeleitet wird, oder aber ob wir von der Natur der Kunst als Produkt eines Arbeitsprozesses ausgehen, die Frage stellt eine Herausforderung vor allem für diejenigen dar, die sich politisch oder technisch auf die Seite der ‚authentischen’, ‚lebendigen’, ‚nicht entfremdeten’ Arbeit stellen möchten. Implizit wird in der Theorie eine Unterscheidung zwischen selbst- und fremdbestimmter Arbeit angenommen. Erstere wird nicht überraschend von Sozialkritikern von Henri David Thoreau bis Karl Marx hochgepriesen, auch wenn darüber Uneinigkeit herrscht, ob Arbeit alleine Wert schaffen kann, oder wie Marx in seinem Spätwerk meinte, nur in Zusammenhang mit der nichtmenschlichen Natur. [4]Dabei scheint die Postkarte nicht nur die Kollaboration zwischen Mensch und Natur (in der Aneignung letzterer), sondern auch die feste Unterscheidbarkeit zwischen freier und erzwungener Arbeit zu problematisieren. Denn die Glanzpostkarte als nachkriegszeitliches Ferienmotiv ist zugleich Zeugnis des Nichtstuns und soziale Pflicht. Als mühselig vervielfältigte Handarbeit ruft die Arbeit von Lecomte Assoziationen hervor, die dem aktuellen Empfänger fast so verschwommen bleiben wie die Konturen des ehemaligen Zwangarbeitslagers unter dem Stausee.

Der Einsatz des Körpers bei der Produktion, die bewusste Auseinandersetzung mit der voraus zu sehenden Ermüdung beim Schreiben einer grossen Anzahl Postkarten pro Tag, die dazu notwendige Disziplin, und vor allem der Zeitaufwand, den sie in dieses Projekt investierte, lässt die Kategorie Arbeit zu einem wichtigen Motiv des Mahnmals werden. Zu jedem Brief notierte sie in ein Tagebuch die Uhrzeit und das Wetter, nach dem Vorbild von Konzeptküntlern wie On Karawa oder Timm Ulrichs, die ihren eigenen künstlerischen ‚Arbeitsalltag’ zum Thema machten. Wobei die Romantik der Tagesarbeit, die den sich von der Atelierautonomie verabschiedeten Künstler antrieb, von Lecomte fallen gelassen wird. Denn der ‚Ernst’ der Arbeit, auf den die ‚richtig arbeitende Person’ aufdringlich besteht, erlebte gerade in Arbeitslagern eine zynische Umkehrung. „Arbeit macht frei“ war bekanntermaßen als metallene Aufschrift an den Toren mehreren nationalsozialistischen Konzentrationslager angebracht, in denen die Arbeit der Vernichtung des menschlichen Lebens diente.

Unstimmigkeiten zwischen Abbild und Realität sind ein altes Thema der politischen Fotographie: bereits 1930 klagte Bertolt Brecht, die Fotografie sei die Möglichkeit „einer Wiedergabe, die den Zusammenhang wegschminkt“. Noch schlimmer, dies stecke bereits in der Natur der Reproduktion, ohne ideologisches Zutun von Seiten der Künstler. Brecht zitiert „den Marxist Sternberg“ (der gerade Der Blaue Engel gedreht hatte!), wie „aus der (gewissenhaften) Fotografie einer Fordschen Fabrik keinerlei Ansicht über diese Fabrik gewonnen werden kann.“ [5]Dieser Aphorismus wird oft so gelesen, als ob das Foto nicht informativ sei—ein Missverständnis, denn was laut Sternberg bei dem Foto fehlt ist eine Ansicht, ein eigener Standpunkt zum Dargestellten. Aber gerade dies fehlt prinzipiell auf einer Postkarte, welche die geschminkte Abbildung eines Reiseziels ist, die vom Absender oft kaum in den Bericht eigener Erfahrungen eingebaut wird. In diesem Fall hat die Künstlerin die Ansichten hergestellt, jedoch über die Beschriftungen pointiert außerhalb des bildlich wieder gegebenen Zusammenhanges. „Schöne Grüße aus dem Stausee, von der Zeit ausserhalb des Arbeitsalltags“, scheinen die Bilder zu sagen. Doch hier wurde gearbeitet, wie Legende und sorgfältig nichtssagende Handschrift berichten. Feldpostkarte und Lagerbrief. Der forcierte Optimismus der Schreibenden, an ängstliche Angehörige, noch ‚freie’ Leser gerichtet, verbindet über die gleiche Briefformel Opfer und Täter. Lecomte selbst sagt in einem Interview, dass sie Opfer und Täter in ihren „Lagerporträts“ nicht streng unterscheidet, wobei nicht die moralische Amnestie im Sinne von Jörg Haider und Co. gemeint ist, sondern vielmehr die Untergrabung der fragwürdigen Selbstverständlichkeit, wir würden uns durch unsere historische Verspätung unter den Unschuldigen, wenn nicht gar („der Krieg war für alle schlimm“) unter den Opfer befinden.

Eine nähere Betrachtung scheint doch die knappe Ich-Legende wert. Dass sie eine klassische Kriegs- und Lagerphrase ist, auf mehreren Tausend Karten wiederholt, wissen wir als informierte Katalog- und Internetleser gut. Vergessen wir’s momentan. Ich bekomme in meinem Briefkasten eine Ansichtskarte, etwas banal die Bildseite, keine Tropen, nicht einmal Neapel, sondern ein Sonntagspicknickort in der Nähe, vermutlich bin ich schon mit dem Auto hingefahren, vielleicht war ich nicht genau dort wo die Boote parken, aber dann wohl am Steg daneben. Diese Gesichtslosigkeit macht neugierig. Wer würde so etwas schicken? Auf der Schriftseite keine Unterschrift, jedoch handelt es sich auch nicht um Werbung oder ein Bittgesuch oder eine Bedrohung – obwohl es von mehreren Empfängern als solche verstanden wurde – nur um ein Satzgefüge, das aus zwei einfachen Behauptungssätze, mit einem Komma vereint, besteht. Nicht einmal Haupt- und Nebensatz haben wir vor uns, die Teile könnten auch durch einen Punkt getrennt sein: „Ich bin gesund. Es geht mir gut.“ Der zweite Satz könnte den ersten schon ersetzen, es sei denn, der Autor legt darauf Wert, auf das geistige wie auch körperliche Wohlsein zu verweisen, oder vielleicht die zwei dualistisch zu unterscheiden. Dass ein Autor diese beiden Ansprüche stellt, das ergibt sich aus der einheitlichen Schrift und der darin enthaltenen Personal- und Possessivpronomen. Wer schreibt? Die Erfahrungen, mit der die schreibende Person das Wort ‚Ich’ verbindet, sind mir nicht zugänglich. Auch wenn ich mir den vor kurzem ausgeklammerten historischen Kontext vergegenwärtige, der frische Poststempel hält mich davon ab, diesem Subjekt traumatische Kriegs- oder KZ-Erfahrungen zuzurechnen. Nicht einmal das Geschlecht des ‚Ichs’ ist offensichtlich, da ich mir keine dubiose Schriftphysiognomie erlaube.

Einen Sinn jedoch hat das ‚Ich’: jemand schreibt, jemand macht sich Arbeit. Das heißt, dass ein menschliches Gegenüber einen menschlichen Leser mit einem solchen Brief, der einem nicht zuordenbaren Tun entspricht, gewissermaßen überfällt. Die starken Reaktionen brauchen uns nicht zu wundern. Eine Brecht’sche ‚Ansicht’ über den eigenen Zustand konnte sich ein derart minimales ‚Ich’ nicht leisten. Diese Einsicht ist keine politische Belehrung, sondern eben der Schauer der Wiedererkennung, den die Postbeamtin beschreibt. Dies an die nächste Generation weiterzugeben, die auf den ersten Blick keinen direkten Anlass zum Gedenken hat, bedeutet ebenfalls Arbeit, auch Erklärungsarbeit. Das „Tun“ der Künstlerin, ihre Arbeit, muss nun von den Rezipienten durch Selbstrecherche und Kommunikation weiter geführt werden. Jürgen Habermas hat die Verantwortung der nach dem Krieg geborenen mittels des Begriffes des „geschichtlichen Milieus“ beschrieben, mit dem unser Leben nicht nur durch äußerliche Umstände, sondern „innerlich verknüpft“ ist. [6]

[1] Tatsächlich wurde die erste Bildpostkarte – eine mit Lithografie versehene in Frankreich gedruckte Papierkarte – anlässlich des Deutsch-Französischen Kriegs im Jahr 1870 gedruckt.

[2] Die Kriegsmemoiren von Walter Schoepflin heißen sogar wortgenau Ich bin gesund – es geht mir gut. K. u. k. Frontsoldat von ‚Tauglich’ bis November 1918 (Weidlingau-Wien: Andreas, 1931). Bei den Alliierten bestanden ähnliche Sitten: Paul Fussell, in The Great War and Modern Memory (Oxford: Oxford University Press, 1975), 182-187, berichtet über die vorgedruckte Formel auf englischen Feldpostkarten, sowie über die ironischen Spiele mit diesen Parolen, von Seiten der Veteranen. Im zweiten Weltkrieg findet man die Formel bei Soldaten sowie KZ-Insassen. Typisch sind Sätze wie: „Ich bin gesund, geht mir gut, nur die Scheißerei haben wir schon alle ein paar Tage.“ In Franz und Leopold Schober (Hg.), Briefe von der Front: Feldpostbriefe, 1939-1945 (Gösing am Wagram: Weinviertel, 1997), 169. Vgl. Gerd Rokahr (Hg.), Mir geht es gut, ich bin gesund: Briefe aus deutschen Konzentrationslagern (1933-1945) (Esens: Ökumen. Arbeitskreis, 1998).

[3] Von der Künstlerin anonymisierte Email von 18. Juni 2010.

[4] Marx’s Kritik des Gothaprogramms [1875] wird von Walter Benjamin in seinem „Über den Begriff der Geschichte“ [1942] gegen einen protofaschistischen ‚Vulgärmarxismus’ zitiert. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd.1, Teil 2, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974), 699-700.

[5] Bertolt Brecht. „Durch Fotografie keine Einsicht“ [1930], in Bernd Stiegler (Hg.), Texte zur Theorie der Fotografie (Stuttgart: Reclam, 2010), 44. Die Kursivsetzung ist von Brecht; vermutlich wollte er betonen, dass die Kritik der stillen Fotografie und nicht der Film, der „zeitgemäß ist“, trifft.

[6] Jürgen Habermas, „Vom öffentlichen Gebrauch der Historie“, Die Zeit, 7. November 1986.

-

________________________________________________

Pressetext (2010)

Verena Gamper

Die Erinnerung, die dich heimsucht

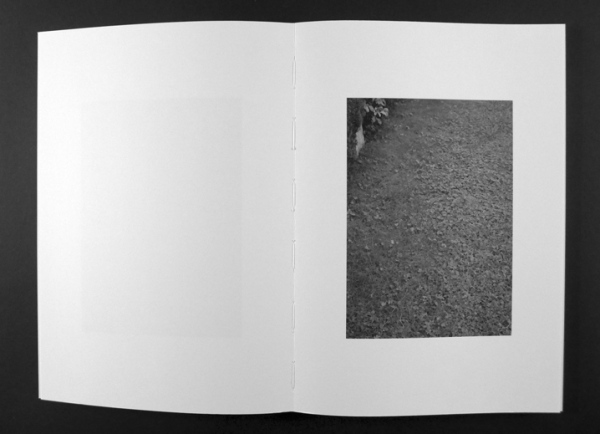

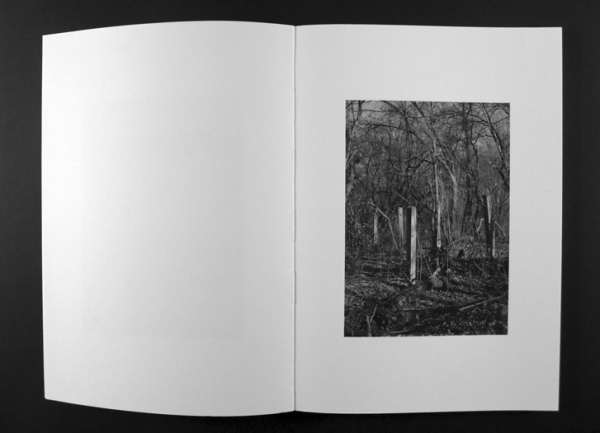

20.000 BewohnerInnen von St. Pölten, was ungefähr der Anzahl der Eintragungen im Telefonbuch entspricht, werden im Laufe des kommenden Jahres eine Ansichtskarte in ihrem Postkasten finden, handgeschrieben und an sie persönlich adressiert. Es sind fotografische Ansichten von vordergründig unscheinbaren Orten, ein Stück Rasenfläche, Unterholz, das Ufer eines Sees. In ihrer Glanzlosigkeit widersetzen sich diese Motive dem Stereotyp des repräsentativen Prospekts von Sehnsuchtsorten, dem sich topografische Ansichtskarten üblicherweise verschreiben. Auf der Suche nach Anhaltspunkten stößt man auf dezente Spuren wie Steinkreuze, Betonpfosten, Fundamente und auf eine Schlossanlage im Hintergrund des Gewässers. Zusammen mit der Bezeichnung der Orte auf der Adressseite der Karten geben diese Spuren Aufschluss über die fotografierten Motive. Es handelt sich um jene Orte im St. Pöltner Stadtteil Viehofen, die im Zweiten Weltkrieg Schauplätze nationalsozialistischer Ausbeutung und Vernichtung waren, und die bis heute durch fehlende Kommunikation aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehend verdrängt sind: Das in den sechziger Jahren einem Schotterteich gewichene Lager für ungarisch-jüdische ZwangsarbeiterInnen, die vor allem für Regulierungsarbeiten an der Traisen herangezogen wurden, das südlich davon in der Viehofner Au gelegene Zwangsarbeiterlager der Glanzstoffwerke, in dem vor allem sogenannte OstarbeiterInnen ausgebeutet wurden, und das Massengrab auf dem städtischen Friedhof St. Pölten, das bis heute weder als solches ausgewiesen ist, noch die Namen der dort Begrabenen preisgibt. Die fotografischen Ansichten zeigen jedoch nicht das historische Gedächtnis dieser Orte sondern ihr erfolgreiches Verdrängen und Vergessen.

Mit blauer Tinte ist auf jede Karte von Hand der Satz geschrieben: Ich bin gesund, es geht mir gut., jene beruhigende Floskel, die – falls Briefverkehr überhaupt erlaubt war - unter dem doppelten Druck von Zensur und Rücksichtnahme auf die Angehörigen auf keiner Postsendung aus den Konzentrations- und Zwangsarbeiterlagern des Dritten Reichs fehlen durfte. Durch das Schreiben und Empfangen von Briefen konnten die Häftlinge der Deformation durch das Terrorsystem in den Lagern zumindest für eine winzige Zeitspanne entkommen, sie wurden für einige Augenblicke wieder Menschen mit Name, Identität und Biografie, also jenen Qualitäten, die bei der Ankunft im Lager als erstes ausgelöscht wurden. Der Text auf den Ansichtskarten bleibt auf die Phrase reduziert, es fehlen Datum und Signatur. Im Gegenzug sind unter der die nationale Flora beschwörenden 55 Cent-Briefmarke handschriftlich Name und Anschrift der EmpfängerInnen gesetzt. Die persönlich Adressierten stehen in Kontrast zum namenlos bleibenden Absender, der Einzelne erhält dadurch gleichsam ein Mahnschreiben von der Unzahl jener – anonymisierter – Opfer des Nationalsozialismus, die diesen heuchlerischen Satz in ihre Briefe setzen mussten.

Tatiana Lecomte konstruiert mit ihrem Mahnmal „Postkarten können wir eine pro Person schreiben“ eine fiktive Kommunikationsebene zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem, sie zerreißt den Schleier von historischer Distanz und fehlender Zeitzeugenschaft in der Absicht, Gespräche und Diskussionen zwischen den adressierten BürgerInnen anzuregen. Die auf der Adressseite der Ansichtskarte wohl auch symbolisch zwischen Absender und Adressaten genannte Website zum Projekt (www.mahnmal-viehofen.at) bietet neben umfassenden Informationen auch die Möglichkeit, mit der Künstlerin in Kontakt zu treten. Die BürgerInnen von St. Pölten, die eine Ansichtskarte in ihrem Briefkasten finden werden, bekommen Post aus einer kollektiv verdrängten Vergangenheit, verbunden mit der Einladung, daraus eine kollektive Erinnerungsarbeit erwachsen zu lassen.

Ausgehend von der bildspeichernden Gedächtnisfunktion der Fotografie hat Tatiana Lecomte ein Mahnmal fernab von tradierten Formen der Denkmalkultur entwickelt. Mit ihrem performativen, offenen und anti-monumentalen Mahnmalkonzept steht sie in der Tradition eines Jochen Gerz, der vor allem für den deutschen Denkmaldiskurs des ausklingenden 20. Jahrhunderts prägend war, indem er sich von der Idee eines für die Dauer bestimmten und materialisierten Denkmals verabschiedet und die traditionell erwirkte kurze Betroffenheit der BetrachterInnen durch deren bleibende Mitautorenschaft und Mitverantwortung ersetzt hatte. Bei Tatiana Lecomtes Projekt handelt es sich darüber hinaus um eine in struktureller Hinsicht neue Form des Mahnmals, als es sich der Existenz im öffentlichen Raum verweigert: Für die Dauer eines Jahres wird die Künstlerin täglich 50 - 60 Ansichtskarten schreiben, die die BürgerInnen von St. Pölten in ihren Briefkästen finden werden. Der moralische Appell zur mahnenden Erinnerung wird folglich nicht nur theoretisch an etwaige PassantInnen gerichtet, sondern das Adressieren wird buchstäblich umgesetzt: das Mahnmal ist die Erinnerung, die dich heimsucht.